Elle s’appelait Fanny. Elle était grosse, laide, vulgaire. Sa mémoire était remarquable. Il lui suffisait de voir quelqu’un durant quinze secondes, le temps de prendre son argent et de lui donner la clé, et elle ne l’oubliait plus jamais. Vous reveniez trois ans plus tard, avec quelqu’un d’autre, l’argent déjà à la main, et tout en tirant une clé dans le tiroir, elle faisait une allusion à votre écharpe d’alors (perdue depuis longtemps), ou au prénom d’une compagne oubliée. Quelques mots, juste pour montrer son savoir-faire. Elle se replongeait dans son livre de comptes avec un sourire d’absence, sans plus regarder.

On n’allait pas chez elle pour dormir ou pour terminer un rapport urgent. Ses clients, par principe, avaient tous quelque chose à cacher. Par le simple fait de franchir son seuil, on s’avouait coupable. L’adultère simple n’était pas le cas le plus fréquent. Les différences d’âge, les homologies de sexe, les bizarreries de pratique, l’emportaient de beaucoup sur l’infidélité. Si elle avait voulu parler, publier ses mémoires, elle aurait mis la ville à feu et à sang. Elle se taisait. Rien qu’un sourire, l’éclair de ses dents inégales et jaunes, en guise d’accueil, et le nom de la chambre rapidement murmuré : lune, soleil ou étoiles. Elle oubliait aussitôt votre présence. Vous montiez librement l’escalier tournant. Son regard ne vous suivait pas.

Peu de femmes ont tenu autant qu’elle le fil invisible des amours interdites, d’une main potelée. Je ne sais pas ce qui la poussait dans cette voie, pas l’argent, je crois, ni la curiosité. Peut-être le goût des choses secrètes. L’amour de l’art lui servait de moteur. On ne venait que sur rendez-vous. On ne croisait jamais personne. Mécanique bien réglée. Elle seule savait. Elle voyait défiler les hommes politiques, les fonctionnaires européens, les prêtres, les femmes savantes, les animateurs télé, les enfants, les maniaques. Elle voyait sans voir.

Sa résidence était bien située, tranquille dans les arbres, les chambres tamisées, la température idéale pour les corps nus, les draps comme des caresses, le jus de fruit servi frais, les prix immuables et incroyablement doux, la police invisible ou absente. Les portes étaient hermétiques. Une musique jazzy filtrait des murs comme une plainte de plaisir. Chez elle, rien à craindre des caméras cachées, des femmes de chambre bavardes, des voisins maîtres chanteurs. Une querencia pour les amours interdites. Une sexualité des temps heureux d’avant la chute. La superposition réussie du sexe et du silence. Je n’écris pas une fable. J’ai mes sources.

Dans les trois nids d’amour que Fanny louait pour quelques heures, il y avait toujours des fleurs dans un vase, des fleurs modestes mais fraîches du jour. Fanny était une artiste. En entrant dans la chambre, un peu oppressé par la timidité des premières fois, on ne se retrouvait pas dans un mauvais lieu, mais dans le studio que vous aurait prêté une amie, une amie aux idées larges, qui n’avait pas d’avis sur vos mœurs dissolues, qui vous prenait comme vous étiez, ignorait la mesquinerie des préjugés et des lois, veillait de loin à votre bien-être et vous fichait la paix.

Au moment de lui rendre la clé, dans le petit salon d’accueil, et de payer le supplément de champagne, elle levait un instant les yeux de ses comptes ou parfois de son livre (je me souviens d’un Françoise Dolto), disait merci et rien de plus, et c’est alors, sans doute, qu’elle vous enregistrait vraiment, et que votre écharpe, votre portefeuille en lézard, le coup de téléphone chuchoté de votre compagne (« C’est Elsa. J’ai été retenue à la commission. Je vais arriver ») lui entrait dans la tête pour toujours. Elle devait se demander ce que j’avais à cacher, moi, avec mes compagnes avouables et ma scandaleuse absence de notoriété. Je venais de plus en plus souvent – jours différents, complices différentes. Je crois qu’elle me faisait des prix. Je ne savais pas qu’elle avait un cancer.

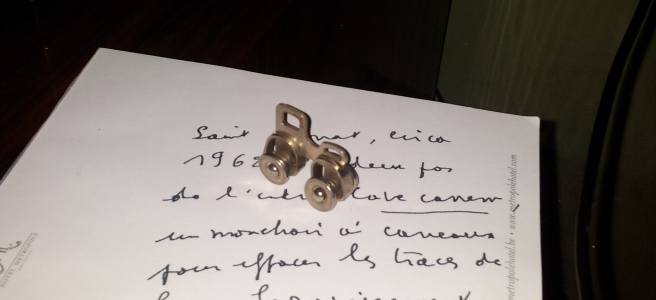

En taxi, je glisse lentement le long de la résidence Chantilly. Je reconnais les abords, les deux petits immeubles derrière les arbres, la lumière de l’après-midi. La propriété est toujours aussi privée, fermée, aveugle. Un chien aboie dans le lointain. Je fais arrêter le taxi. Je suis seul cette fois. Je m’engage à pied dans l’allée. Je marche droit vers la petite porte qui donnait un accès direct au domaine enchanté de Fanny. La plaque dorée où on lisait les mots mystérieux : Lune, soleil, étoiles a été dévissée. Il reste les quatre trous dans la façade, on voit les chevilles en plastique jaune, noircies dans leur alvéole. Je sonne, pour le plaisir de reconnaître le paso doble du carillon. La porte grésille et s’ouvre avec un claquement sec.